情報素材料理会<第93回>

みんなの『認知症情報学』

~AIとITで変わる認知症ケア~

講師:竹林 洋一氏

静岡大学創造科学技術大学院特任教授

みんなの認知症情報学会理事長

株式会社エクサウィザーズ取締役フェロー

情報処理学会高齢社会デザイン研究会主査

講師:西村 周三氏

厚生労働省社会保障審議会会長

医療経済研究機構所長

京都大学名誉教授

NPO法人EBH推進協議会 特別顧問

司会:菊池 夏樹 氏

高松市菊池寛記念館名誉館長

(株)文藝春秋社友

2012年、国内の認知症高齢者は462万人、2025年には約700万人に達すると推計されています。高齢者の5人に1人という割合です。誰もが認知症となる可能性のある今、求められる考え方と仕組みは何か?

認知症を「個性」ととらえ、AIとITによる「認知症情報学」の実践を進める、静岡大学大学院特任教授の竹林洋一先生と、医療経済研究機構所長の西村周三先生に認知症高齢者とともに暮らす「社会の豊かさ」についてうかがいました。

【菊池】今日のテーマは「認知症」の「情報学」です。認知症とは、人間が死に向かう怖さや辛さの、サーモスタットではないか、そう私は考えています。最新のAIやITの「情報学」が、その由来を教えてくれるかもしれません。竹林先生、よろしくお願いいたします。

【竹林】竹林です。よろしくお願いします。私は1980年に東芝に入社後、すぐに研究員としてMITのメディアラボに参加、そこで、AIの父と呼ばれるマービン・ミンスキー博士と出会いました。博士と、生涯に渡る知遇を得たことが、その後の私の研究テーマに大きな影響を与えます。50年に及ぶ研究成果の集大成「The Emotion Machine(ミンスキー博士の脳の探検)」の邦訳という、名誉ある役割を担うことにもなりました。

AIと言えば、アラン・チューリングの有名な問いかけがあります。「Can Machines Think?(マシンは考えることが出来るか?)」。チューリングは、コンピューターの誕生に重要な役割を果たした先人です。1950年、その自分の問いに対し、計算マシンのシミュレーション能力を探求し、マシンが人間に匹敵するかどうかを判定する手法としてチューリング・テストを考案します。この時からAIの研究は始まりました。ところで、「思考」とは何でしょう? 意外にその定義は簡単ではありません。「思考」や「意識」など、人間の脳と心の働きをあらわす言葉の定義は、実は難しい。なぜか? これらの言葉は、私たちが実際に体験する異なる動作や状態が(スーツケースに詰め込まれたように)まとめて言及されているからです。ミンスキーは、これらの言葉を文字通り「スーツケース・ワード」と呼びました。例えば「意識」という言葉には、20以上の意味があります。脳の異なる場所で生じるさまざまな活動を一括りにして、私たちは「意識」と呼んでいると彼は言います。

1956年のダートマス会議で、ミンスキー、マッカーシー、サイモンなど若き研究者たちによって、人工知能の研究が本格的にスタートしました。MIT、カーネギーメロン大学、スタンフォード大学はアメリカのAI研究の御三家で、中でもミンスキーが初代所長を務めたMITでは、人間の「常識=コモンセンス」をテーマに、高次のAIモデルをつくる基礎研究が盛んでした。人間の高度な知能に類似した機能を実現する、そのために、人間の複雑な知能の思考プロセスの計算モデルを、コンピューターとプログラミングによって実現しようしていたのです。少し前に、Googleのアルファ碁が人間に勝ったと話題になりました。しかし勝ち負けの基準がはっきりしているなら、コンピューターが強いのは当たり前です。画像診断も、データと正解があれば、一瞬で照合が可能です。数学の微分方程式や因数分解などは、1970年代のコンピューターが瞬時に解答しています。どちらが強い、正しいといった判断基準があるところでは、コンピューターは圧倒的です。難しいのは正解がない場合。正解がないところで、AIは何ができるのか?

「私たちは科学者や芸術家に敬意を払うが、私たち自身が日常生活で膨大なコモンセンス(常識)を使って、臨機応変に考え、行動していることの偉大さに気づいていない」(ミンスキー)。産業用ロボットは、特定の問題解決能力は高くても、人間のように柔軟ではありません。専門家の仕事は、数千の知識とスキルがあれば可能です。一方で4歳の子供が「常識的能力」を獲得するためには、何百万という知識やスキルの断片を学習し、組織化する必要があります。たとえば、チンパンジーは「今そこにあるもの」を見ますが、人間は「今そこにないもの」も見ることができる。「人間は考えることについて考える(ことについて考える)」。人間だけが将来を考え、自分たちが死ぬことを知っています。将棋で勝つスキルよりはるかに複雑な「コモンセンス(常識)」を、どうすれば計算モデル化できるのか? 常識を「理解」できるAIはいかに可能か? それが、AIを研究する本道であり、ミンスキー自身が、50年をかけて取り組んだテーマでした。

長寿社会におけるAIの役割について、ミンスキーの考察は示唆的です。医学の進歩により長寿化が加速し、介護を必要とする高齢者が激増する。一方で、介護する若い働き手は不足する。その時代には、日常会話や片付け、食事介助などの日常生活を支える、「コモンセンス(常識)」を持った介護ロボットの開発が必須になる。

私自身、情報技術は、私たちの社会を持続的に成長可能なものにできる。学習や教育、医療や福祉のような、社会基盤において新たな価値を創出したい。そう思っていた時代に、認知症ケアの世界に出会います。当時、子供の発達研究に関わっていた私は、子供の認知機能の発達と、高齢者の認知機能の衰退が双対関係にあることに気づきました。ミンスキーの多層思考モデルをもとに、認知症を「個性」ととらえ、AIと情報学によって「ケア」の高度化をはかれるのではないか? 2011年から実践的研究を立ち上げ、「認知症情報学」を提唱したのが2014年です。

認知症は、「正常に発達した認知機能が持続的に低下し、日常生活に支障をきたすようになった状態」と定義されます。病気ではなく「状態」なんですね。物忘れや理解度の低下、場所や時間感覚の欠如などから、徘徊や不安、抑うつ状態、幻覚、興奮などの行動・心理症状(BPSD)が生じてくる。このBPSDといかに向き合うか? 介護の達人は、知識と経験を活用し、言葉にならない訴えを、表情や動作、パーソナリティや状況から読み取り、臨機応変に対応します。その一方で、介護現場の多くは閉鎖的で、主観的な試行錯誤も横行し、客観的に評価するしくみがありません。エビデンスが不足しており、技術の共有や改善が難しい。認知症の人の脳と心では、何がおこっているのか? どういったケアが効果的だったのか? それを記録し、表現し、モデル化しなければならない。そこで、AIや情報技術が役に立ちます。大事なのは、一人一人異なる、多様な認知症の人の心的状況をいかに表現するか。心の状態というのは常に揺れ動いています。揺れ動く心的状況を表現する、その内部構造を扱うのがAIです。モデル化し、将来の変動を予測できれば、適切なケアプランを立てることができるのです。

「ユマニチュード」という認知症ケアの技法をご存じでしょうか? フランスのイヴ・ジネスト氏らによって開発された、知覚・感情・言語による包括的なコミュニケーションに基づく技法で、「見る」「話しかける」「触れる」「立つ」という4つが基本の技法です。ユマニチュードは、認知症の人を人間として尊重し、個性や認知能力を考慮しながら、複数の感覚器を通じて心身に働きかけ、症状を改善します。この技法がなぜ効果的なのか? ミンスキーの多層思考モデルによれば、「人間は考えることについて考える」ことで問題解決の能力を向上させてきました。しかし、認知機能が衰え、心身の老化が進むとそれがマイナスに働き、自己喪失感を覚え、惨めな自分を想像して心身の状況を悪化させます。ユマニチュードでは、まず「あなたを人間として愛しています」というメッセージを、視覚・聴覚・触覚などの感覚器官を通じて送ります。このマルチモーダル・インタラクションが、マイナス感情をプラスに変え、心身の状況を改善すると考えられます。たとえば介護者が身体を優しく拭きながら、「温かくて気持ちいいですか?」と笑顔で話しかける時、音声は聴覚、表情は視覚、手からの動作刺激は触覚を通じて脳の「視床」に送られ、瞬時に「扁桃体」で心地よいと判断される。少し遅れて、複数の感覚情報を大脳新皮質で認識し、その意味を理解統合。心地よい刺激に対しては、愛のホルモンと呼ばれるオキシトシンが視床下部から分泌され、幸福な気持ちになる。「愛されている」感覚がオキシトシンを分泌する一方、「愛しています」という気持ちが、ケアする側のオキシトシン分泌も促進します。「愛」というスーツケース・ワードを、コミュニケーション技法や脳内情報処理など、小さな、たくさんの問題に置き換えることで、暗黙の了解だった「愛」の作用が、計算可能なモデルとして現れます。

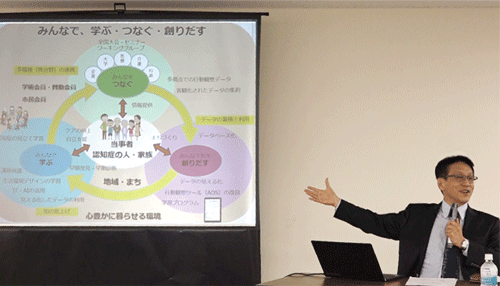

認知症ケアの現場には、医師、看護師、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、家族、そして本人、さまざまな立場の人が、それぞれの問題意識と知識、スキルのもとに参加しています。その暗黙知を「人間中心のAIと情報技術」によって体系化し、「みんな」が主体となって「みんな」で学ぶことで、多様な「みんな」が心豊かに暮らせる社会を実現できるはずです。ミンスキーは、「情報学は、相互作用の科学である」と言いました。連携、利他、互恵は、「認知症情報学」の大事なコンセプトです。

【菊池】竹林先生、ありがとうございます。西村先生、いかがですか?

【西村】まず、余計な話をします。竹林先生が翻訳されたミンスキーの「脳の探検」、学問をする人間にとっては、想像を絶するおもしろいネタの宝庫です。ただし、4500円(笑)。

次、まじめな話。竹林先生のお話で大事なキーワードのひとつは、「みんな」。最近の在宅医療では、お医者さんと患者さんがスマホのLINEを使ってやりとりできる仕組みがあります。この仕組みでとても重要なのが、医師と患者だけではなく、看護師や薬剤師、そして家族の方も、そこで情報を発信できること。患者をとりまくいろいろな人が、その仕組みの中で情報を発信し、そして受け止める。そのやりとりで何が起こるのか? お医者さんの診断能力が、飛躍的に増すんですね。まさに、「みんな」の相互作用の一例です。

もうひとつのキーワードは、「揺れ動く」。私たちは、誰かに「お前はどう思っているんだ」と質問された時、実はあんまり思っていないことを言ったりしませんか? 人間の心って、「揺れ動いて」います。その「揺れ動く」データを、できるだけたくさんとることが、竹林先生のこれからの研究に寄与します。介護予防の現場でも、もう80だからゆっくりしたいと思ったり、ある時は元気になりたいから頑張ろうとなったり、常に「揺れ動いて」いる。「お前はどう思っているんだ?」と言われたら、「はい、こう思っています!」と答えたことが唯一の答えとなる傾向があり、一方で、「これ買いませんか?」と言って「買ってもいいけどね」と答えるお客さんの表情を見ながら、買う気があるのかないのかを即座に見分ける、上手なセールスマンが能力を発揮する分野もある。当たり前ですが、「個人」は一人一人孤立して生きるわけではなく、他の人との相互作用で、自分の考えはあっちに行ったりこっちに来たり、常に「揺れ動く」。竹林先生から、改めて示唆頂けたことだと思います。

【菊池】先生方のお話をうかがって、不条理、という言葉を思い出しました。「条」というのは「筋」です。不条理は、「理の筋が通らない」ことで、「理の筋が無い」ことではありません。「無条理」ではない。常識は分かっていても、なぜかわがままなことをしてしまう。それを、不条理と言います。文学、そして多くの芸術は、昔からこの「不条理」を描こうとしてきました。不条理な振る舞いをするAIは、いつ現れるのか? ぜひ期待したいですね。竹林先生、西村先生、ありがとうございました。

編集後記にかえて 菊池夏樹

人間の身体は、実に上手く出来ています。誰でも一度は、死を受け入れなくてはならないのですが、それは未知の世界ですから恐くて当たり前です。高齢になれば、死が近づく予感があります。それを認知症というサーモスタットが緩和してくれているような気がするのです。周囲は大変でしょうが、本人は「恐怖の緩和」で穏やかに死に向き合えるわけです。私は、ドラム演奏を趣味に持つことよって、音やテンポを楽しみながら、適度な運動と自己認知症ケアも楽しんでいます。

人間の身体は、実に上手く出来ています。誰でも一度は、死を受け入れなくてはならないのですが、それは未知の世界ですから恐くて当たり前です。高齢になれば、死が近づく予感があります。それを認知症というサーモスタットが緩和してくれているような気がするのです。周囲は大変でしょうが、本人は「恐怖の緩和」で穏やかに死に向き合えるわけです。私は、ドラム演奏を趣味に持つことよって、音やテンポを楽しみながら、適度な運動と自己認知症ケアも楽しんでいます。